从樱花纷飞的东京街头到波士顿“心碎坡”的呐喊,从伦敦泰晤士河畔的古典风貌到柏林勃兰登堡门的疾风速影,东京波士顿伦敦柏林马拉松并称世界马拉松大满贯的“四大殿堂”。它们不仅是全球跑者的终极梦想,更以独特的文化基因与竞技挑战,书写着人类体能和精神的双重史诗。每一次起跑枪响,都是对城市灵魂的深度丈量,也是跑者与自我对话的荣耀征程。

荣耀之路:历史与象征

波士顿马拉松奠基了现代马拉松的精神图腾。创办于1897年,它是全球最古老的年度马拉松赛事。从最初仅15人参赛到如今三万人规模的盛况,其赛道上的传奇故事——如1967年女性跑者凯瑟琳·斯威策冲破性别壁垒完成比赛——已成为体育平权的象征。波士顿的橄榄枝桂冠与“心碎坡”(Heartbreak Hill)的严苛地形,构成了荣誉与挑战的双重隐喻。

东京马拉松则代表亚洲马拉松的巅峰。作为最年轻的大满贯赛事(2007年首届),它凭借精细化服务与包容性创新迅速崛起。2025年赛事首次增设“非二元性别”选项,并推出“Duo Teams”协作模式,支持残疾人和LGBTQ+群体参与。东京的“零死亡”安全目标寿司补给站及终点太鼓表演,将日式美学与人文关怀融入42.195公里。

疾速殿堂:赛道与纪录

柏林马拉松是“世界纪录的摇篮”。其平坦赛道与温和气候成为速度的催化剂:2023年基普图姆以2:00:35创造男子世界纪录,2024年切帕蒂奇再破女子纪录(2:09:56)。赛道穿越冷战历史地标,如勃兰登堡门与柏林墙遗址,奔跑如同时空穿越。

九游会游戏第一品牌官网入口伦敦马拉松以“战术博弈”著称。2025年冠军萨维在30公里处放弃补给突袭加速的决策,成就了“负分段奇迹”(后半程快于前半程)。这条赛道串联白金汉宫与伦敦塔桥,但狭窄路段与多变天气常使精英选手陷入缠斗。与之对比,波士顿的“下坡起跑+后程爬升”地形极具欺骗性,高温与“心碎坡”曾终结无数顶尖选手的夺冠梦。

城市脉搏:人文与经济共振

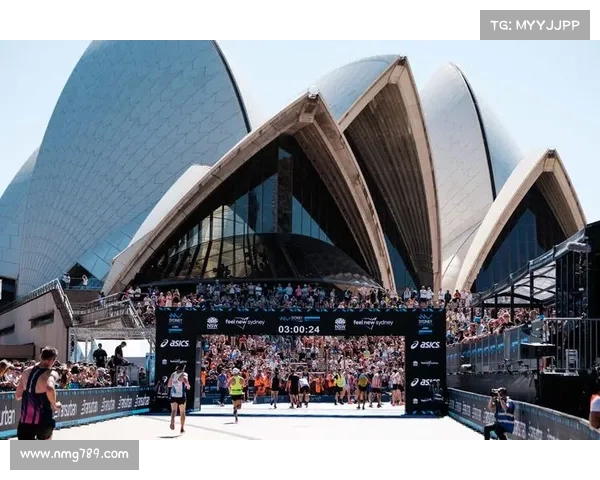

马拉松是城市文化的流动展演。东京赛道覆盖皇居浅草雷门与晴空塔,传统与现代交织;伦敦终点设于白金汉宫前,王室背景赋予仪式感;波士顿的“爱国日”办赛传统,50万沿途观众形成新英格兰最大嘉年华。

赛事经济效应同样惊人。据中国田径协会统计,单场大满贯赛事可拉动城市消费超5亿元。2025年东京马拉松吸引3000名中国跑者,人均消费逾万元。波士顿马拉松为当地带来约2亿美元年收入,而柏林凭借轮滑分项赛(2024年5000人参赛)扩展了赛事边界。

中国力量:崛起与挑战

竞技层面,中国跑者正逼近大满贯第一梯队。2025年东京马拉松上,张德顺以2:20:51位列女子第九,达标巴黎世锦赛;何杰2:07:19距国家纪录仅22秒。六星跑者(完成六大满贯)中,中国籍占比超30%,折射出大众精英化趋势。

群众参与热潮更推动产业升级。2024年中国路跑赛事达671场,消费总规模133亿元。但挑战亦存:国内头部赛事中签率仅11%(如上海马拉松),而大满贯赛事中,柏林伦敦对中国跑者抽签概率不足5%。如何平衡参与需求与赛事容量,成为全球化时代的新命题。

未来赛道:包容与可持续

科技与环保正重塑赛事基因。东京马拉松采用AI人流监控系统,伦敦试行碳足迹追踪奖牌。包容性设计成为主流:除东京的性别选项革新外,波士顿增设手摇自行车组别,柏林轮椅组与健全选手同场竞技。

中国赛事需探索差异化路径。学者白宇飞指出,中国马拉松应“从规模驱动转向文化驱动”,借鉴大满贯的“城市IP+专业服务”模式,避免同质化。以上马拉松为例,其候选大满贯身份的背后,是服务标准国际化与海派文化融合的长期实践。

42.195公里,既丈量着城市的地图经纬,也标记着人类的韧性坐标。四大马拉松的荣耀,源于对历史的敬畏——波士顿124年的坚守柏林对速度的极致追求;其挑战则在于平衡竞技公平与全民参与传统价值与创新变革。当中国跑者在东京刷新PB,当轮椅选手与奥运冠军并肩越过伦敦终点线,马拉松已超越竞技本身,成为文明社会的精神隐喻:在快与慢个体与城市的共生中,人类始终奔跑在突破极限的路上。